昆虫食がいまなぜ注目されているのでしょうか。昆虫は昔から人間が食べてきた伝統食であると同時に、タンパク質が豊富な健康食品であるのに加え、従来の家畜に比べて飼料効率がよく環境負荷の少ない食品としても見直されてきています。その魅力を簡単にまとめてみました。

(1)昆虫食への4つの関心

●奇食(好奇心)としての昆虫食

・珍しいものを食べ、話のタネにしたい。

●グルメとしての昆虫食

・美味しければ昆虫も普通の食材。美味しく食べる工夫に熱心

●旬(採集)を楽しむ昆虫食

・ほぼ全国区のイナゴの佃煮食文化

・長野など中部地方を中心にしたハチの子食文化。(マイナーサブシステンス(遊び仕事))

・夏の「セミ会」、秋の「バッタ会」など、捕って食べることを楽しむ。

●食料(栄養)としての昆虫食

・地球環境(温暖化)や人口問題から昆虫食を考える。

・国連FAO報告、栄養補助食品、災害時非常食。

・宇宙食としても注目。たとえば火星へカイコを卵で運んで現地で養殖など。

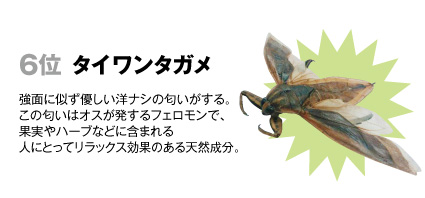

(2)美味しい昆虫ベスト10

(3)昆虫食のメリット

・高タンパク、良質な脂肪(不飽和脂肪酸)、ミネラルが豊富、高栄養食

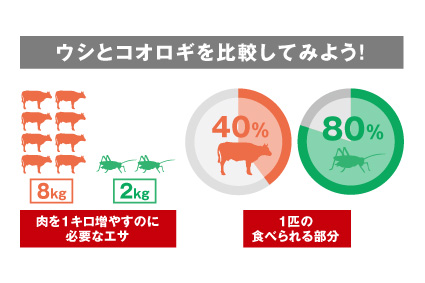

・飼育効率のよさ(牛肉1キロ増やすのに10キロの餌、コオロギは2キロ)

・食べられる部分が多い(牛40%、コオロギ80%)

・狭い土地と少量の水で飼育できる。

・メタンガスや二酸化炭素など温室効果ガスがほとんど発生しない。

(4)食べる際の注意点

・有毒昆虫を食べない:それほど多くはないが有毒な昆虫もいる。代表的な種類はツチハンミョウ科の仲間で、加熱しても毒性が消えないカンタリジンという物質を体液に含んでいる。主な種類はマメハンミョウ、マルクビツチハンミョウ、キイロゲンセイなどである。有毒植物を餌にしている昆虫も注意したい。例えばキョウチクトウの葉を食べるキョウチクトウスズメなどがいる。

・必ず加熱する:火を通すことよって細菌による食中毒のリスクが半減する。スズメバチ毒のタンパク質も加熱で毒性がなくなるが、冷えるとまた毒性が戻ることもあり、有毒な部位(スズメバチは腹部など)を除去するとより安全。調理前の手洗いも重要である。

・甲殻類アレルギーに注意:エビ・カニなど甲殻類アレルギー体質の人は気をつけよう。原因物質とされるトロポミオシンは昆虫にも含まれているため、同様な症状を起こす人もいる。

・体調が悪いときは食べない:風邪を引いたりして体力が落ちている時など、昆虫を食べ慣れない人の中には、アナフィラキシーショック症状を起こす場合もある。

(5)明日の食卓へ昆虫食を

・昆虫食は「食」の多様性の象徴

「自然は巨大なレストラン」。いまでも世界で20億人が1900種以上の昆虫を食べている。

・「食育」教材としての昆虫食の役割

採集・調理・試食を通し、食べるとは「命をいただくこと」を体験できる。

旬の食材の美味しさも実感。採れ立てのセミやバッタは本当にうまい。プチジビエ。